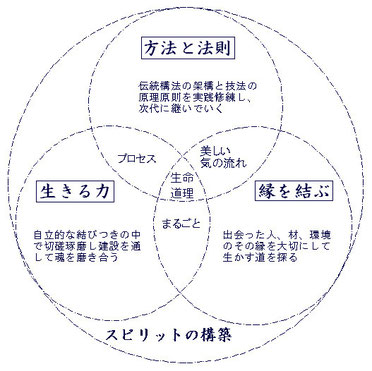

スピリットの構築-プロセスが息づく形態をもとめて

伝統構法を基軸として

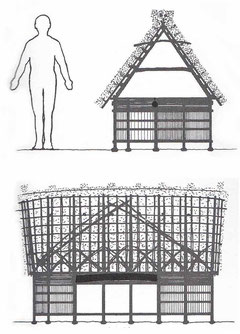

百年以上生き続けることのできる民家、そうした日本の木造伝統建築は、木組みの技術により復元力、靭性に富む構造をもち、修理や解体によって再生や移築が可能な有機的な建築です。そして、デザイン的には構造がそのまま意匠となるように作られています。

一方、戦後急速に発展をとげた、在来工法(現在プレカット

が主流)と呼ばれる構法は、構造上は伝統工法の柔に対して剛を前提とし、金物によって強度を保とうとする工法で、構造材を覆って見せなくさせることによって、より経済性や合理性、多様性が追求できる仕組みになっています。

自然の原理に則し、木の特性を生かした伝統構法を基軸とし、できる限り構造材を見せる木造建築を実現したいと考えています。

分業をこえて

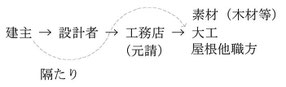

建築は、多くの人の手を必要とし、分業によってつくられています。しかしその分業体制は、上意下達的であるのが一般的で、それは合理的である反面、建主と実際の建物との問に隔たりをつくり、相互の関係が希薄になりやすいのも実情です。

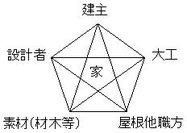

様々なコミュニケーションと個別の技術の集合である建築は、ある意味で環境と人が職りなす表現物であるとも言えます。直線的になりやすい分業体制を多角形的なプロジェクトとしてとらえ、より豊かな建築を生みだしたいと思っています。

耳を澄ます、縁を結ぶ

住まいは建築主ご自身の肖像画のようなところがあると思います。

それを誰にどんな手法でどのように描いてもらうかによって、できあがりの姿は大きく変わります。

建築の有り様は千差万別です。そして、夢や希望の実現である一方で、様々な制約(予算、時間等)や制限(法制度、環境等)の中で建ててゆく、現実的な営みでもあります。

家を建てようとする方が何を望み、何を望まれていないのか。そして実際に何ができ、何ができないのか。よく耳を澄ませながら、より良い結果を模索していく、そうしたプロセスを大切にしたいと思います。

また、建築を通して人と人が結び、人と木が結ぶというように様々な縁が結ばれていくことを願っています。

東洋的な建築としての願い

「西洋医学」に対して「東洋医学」があるように、日本の伝統木造建築は「東洋建築」として捉えられるのではないでしょうか。

建設に関わった全ての人と物の命の営み総体が、いかに生き生きと美しい気の流れをもって建築に結実できるかを大切に心がけたいと願います。

家屋は、ダイナミックな自然動態の中に建つものです。風・雨・雪そして地震に耐えていかに長く、人の住まいとして建ち続けることができるか。

その知恵が長い歴史の中で培われ、伝統木造建築として結実しています。

地面と緊結することなく、石の上に建つ「石場建て」伝統木造の家は人体になぞらえることができるように思います。重心の位置する腰回りには大きな梁が集中し、しっかりとして復元力に富んだ下半身を構成しています。

この自然体の中に、「東洋建築」の本質が息づいているように思えます。

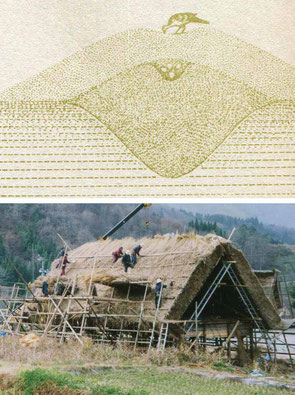

ツカツクリという鳥は、産み落とした卵を自分の体温でかえすのではなく、落ち葉などで造った塚に埋め、醗酵熱を利用してヒナをかえすといいます。

親はクチバシで頻繁に温度を計り、覆った土や葉を増減させて孵化に適した温度を保つのです。ツカツクリにとって巣は単なる住みかではなく体の一部として機能しているわけです。

民家をながめる時、いつもこの話を思い出します。以前かかわった飛騨白川郷の合掌造り民家の調査を通して感じたことは、家は人間にとって単なるシェルターではないということです。

民家は結(村落共同体互助組織)という社会システムと自然環境と村人が有機的な相互関係をつくりながら、職人衆との共同作業を通して生み出されます。そして家はその環境にとけこんで、人の生活とともに地域の生態系の一部に組みこまれて生きてゆくのです。ちょうどツカツクリの巣のように…

民家を通して建築の生命とか魂(スピリット)というものを想いおこします。建築には経済、法律などの様々な制限や制約がありますが、できうるならば、近代の合理的システムの中で数値化され分断されてきた、製作プロセスや伝統の構法を、復元力に富んだ「総持ち」の、有機的な一者としてもう一度とらえなおし、建築物をトータルな意味での生態系の一部となりうるような仕事を模索したいと思います。

耳を澄ます 縁を結ぶ

ときがわ

都幾川木建

ときがわもっけん

(旧高橋木造建築研究所)

木造建築士事務所/埼玉県知事登録 (6)第50号

一般建設業許可/埼玉県知事許可 (般-6) 第46608号