木と木を組む - 伝統構法の原理と原則

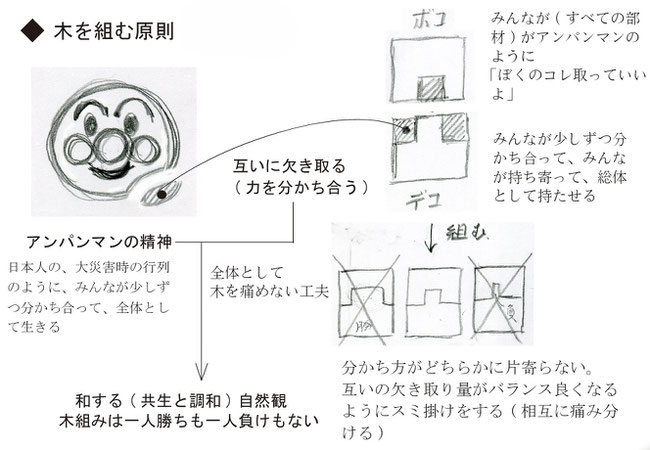

◆ 和する技術-分かち合い

木造伝統構法は、この星の宝だと思います。その根底には、和する精神と技術が息づき、人と家と自然の、共生と調和を生み出します。

木を組むための、伝統の仕口は分かち合いの原理から生まれます。そしてそれらが集積され、支え支えられて一棟の家に結実します。そこには総持ちとしての生命力がやどり、人と建物と自然が〈まるごと〉として生きていきます。

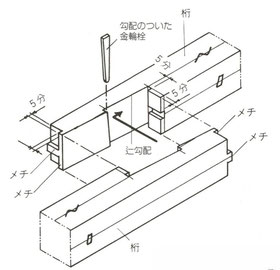

和する精神が貫かれた典型的な例としての「金輪継ぎ(かなわつぎ)」

凸と凹を持つ全く同じ形の点対称の2本の材を、勾配のついた金輪栓を真ん中に打ち込むことで、強固に組み合わさる美しい仕組みです。

長い材が必要な桁(けた)などで複数本の材を継がなければならない場合、また柱の根元腐れを補修するための根継ぎに使われる。

◆ 十文字に組む

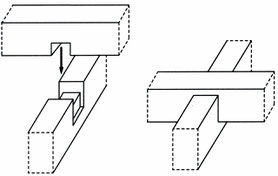

違いを具体的、簡単にいうと、木を十字に組むか、T字に組むかの違いということができます。下図に十字に組む伝統的な木組み(仕口)の例をあげました。

またその下にT字に組む現代工法の図をおきました。 T字形は地震などの動きに対して、テコの原理が働いて接合部が壊れやすいのです。その強度を補うためにボルトが必要というわけです。

十字に組む

T字に組む

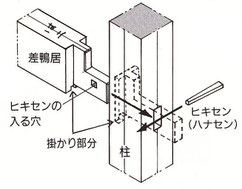

アリ落とし(掛け) + 羽子板ボルト締め

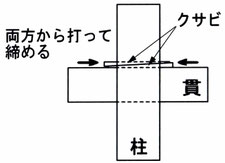

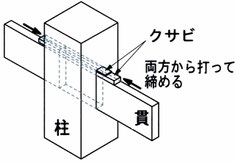

◆ 柱に貫を通して締める

◆ 総持ち

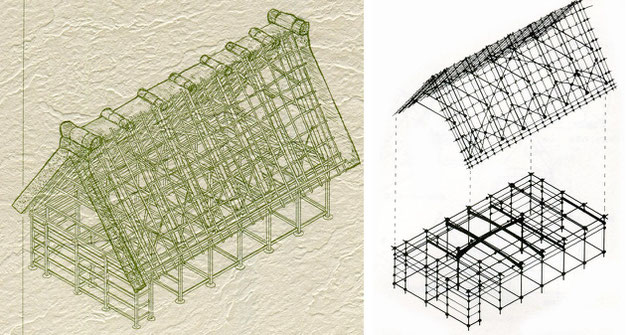

伝統木造建築の構造は、大きく区分して小屋組と軸組で構成されます。

例えば図の白川郷合掌民家では、小屋組の構造は縄や蔓によって結束され、軸組の構造は継手・仕口によって接合されています。

これら千余りの結束・継手・仕口と構造の核、大黒柱+牛梁+向大黒柱がつくり出す全体の構造は復元力特性に富み、その構造原理は単なる部分の力の足し算ではなく、「総持ち」という言葉で表現されています。

構造透視図と結束・仕口位置図 (共著「合掌民家はいかに生まれるか」より )

耳を澄ます 縁を結ぶ

ときがわ

都幾川木建

ときがわもっけん

(旧高橋木造建築研究所)

木造建築士事務所/埼玉県知事登録 (6)第50号

一般建設業許可/埼玉県知事許可 (般-6) 第46608号